運輸安全マネジメント

輸送の安全の確保に関する取り組みについて公開しています。

輸送の安全に関する基本的な方針

- ・当社は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に対し輸送の安全の確保が最重要であるという意識を徹底します。

- ・当社は、輸送の安全に関する計画の策定、実行、評価及び改善(PDCA)を確実に実施し、絶えず輸送の安全性向上に努めます。

- ・当社は、輸送の安全の確保に関して、関係法令の遵守を徹底します。

- ・当社の輸送の安全の確保に関する基本精神は、以下の「安全綱領」によるものとします。

- 安全は輸送業務の最大の使命である。

- 安全の確保は規程の遵守及び執務の厳正から始まり不断の修練によって築きあげられる。

- 確認の励行と連絡の徹底は安全の確保に最も大切である。

- 安全の確保のためには職責をこえて一致協力しなければならない。

- 疑わしいときは手落ちなく考えて最も安全と認められるみちを採らなければならない。

輸送の安全に関する目標及びその達成状況

2024年度は、重大な運転事故は発生しておりません。また、乗務員に責任のある有責事故(社内定義による)の件数に関しては、対前年度1割減の目標は達成に至りませんでした。

なお、輸送の安全確保命令、業務改善命令、行政処分等は受けておりません。

自動車事故報告規則第2条に規定する事故の発生状況(2024年度)

- 事故種別

- 件数

- 運転事故(第2条第1~6号に該当するもの)

- 0件

- 車内事故(第2条第7号に該当するもの)

- 0件

- 法令違反(第2条第8号及び第10号に該当するもの)

- 0件

- 健康起因(第2条第9号に該当するもの)

- 1件

- 車両故障(第2条第11号及び12号に該当するもの)

- 10件

- その他(第2条第13~15号に該当するもの)

- 0件

- 計

- 11件

安全管理規程

輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

当社では、運輸安全マネジメントのPDCAサイクルを基盤とし、「安全最優先三本柱」を輸送の安全に関する重点施策として、以下の項目を掲げ、全社が一体となった運転事故防止及び労働災害防止を推進します。

①「安全最優先三本柱」の文化の一層の醸成

- ・「安全運転5項目」を理解し、絶対感のもと遵守します。

- ・疑わしいときは「直ちに運転を中止」します。

- ・通常と異なる事象発生時は「迅速かつ正確な報告」を行います。

②安全に対する社員一人ひとりの実行力の向上

(1)ルール、基本動作の正しい理解と確実な実践

- ・乗務員は、基本動作が再整理された意義を踏まえて、新たに定められた基本動作を確実に実践することで、安全確認の徹底、及び確認意識の向上を図ります。

- ・乗務員は、社内外で発生した事故・ヒヤリハットを自らの教訓として落とし込み、ルール、基本動作の意義、本質を理解した上で実践し、同種事象の再発を防止します。

- ・乗務員は、業態確認の結果や運転実績を管理者と共に振り返ることで自らの弱点を正しく把握し、納得感を持った上で弱点の克服を不断に取組みます。

(2)属人把握に基づく個別指導の充実

- ・事故惹起者など、一人ひとりの特性に応じて課題が克服できるまで改善指導を行います。

- ・属人に応じたきめ細かな健康確認と、健康不安を申告しやすい環境構築に努めます。

- ・飲酒反応根絶のため、「飲酒の単位管理」と「検査前の禁止事項及び必須実施事項」を徹底させます。

(3)知識、技量及び意欲の向上

- ・「考える、議論する、実践する」ことに主眼を置いた対面訓練と、動画配信訓練に加えて、現車を用いた体感訓練による教育効果の向上を図ります。

- ・社員の知識、技量向上のため、年齢別、経験別などの「階層別」の教育訓練を計画的に実施するとともに、特に新任者養成数が多いことを踏まえて職場一体となって新任者養成に取り組みます。

- ・「日々の当たり前」を「安全の実行力」として褒め、その対象をより一層拡大することにより、社員の安全意識及び意欲の向上を図ります。

- ・「シフトアップ活動」や「業務研究」を基軸に、本社と現場が一体となった業務改善を推進します。

- ・様々な機会で得られた「社員の声」に共感し、訓練・ルールの策定等に活かすことで、働きやすい労働環境の構築に努めます。

- ・運転競技会予選会から本戦までの一連の運営をブラッシュアップし、全乗務員の知識・技量・意欲の更なる向上を図ります。

③安全性をさらに向上させるための組織の強化

(1)運行管理体制の強化

- ・運行管理者は、法令や社内規程等の正しい理解に基づく「厳正な点呼」を執行し、状況に応じた適切な指示・指導を実施します。

- ・運行管理者は、きめ細かな運行状況の把握による、乗務員一人ひとりの特性に応じた適切な指導を実施します。

- ・運行管理者は、車両故障の発生時等、安全であることの根拠が明確でない場合、運転継続の指示をしないことを徹底します。

- ・運行管理者は、発生事象(自然災害含む)への対応を振返り運行管理全体で教訓化するとともに、シミュレーション訓練の計画的な実施により異常時対応能力を向上します。

- ・運行管理に係わる設備等の定期点検を確実に実施し、正常な運行管理体制を維持します。

(2)車両整備管理体制の強化

- ・車検有効期限等の確実な管理のもと、法令や社内規定等に基づく定期検査を計画的に実施します。

- ・車両社員の計画的なスキルアップを行い、標準等に基づき正しく確実な作業を実施します。

- ・車両の故障・不具合発生時は、原因究明を徹底し、路上故障防止対策を適切に講じます。

- ・車両の構内移動及びピット入出場に伴う安全手順を遵守し、構内事故の防止を図ります。

- ・他社故障についても情報取得し、当社の車両故障・不具合防止に活用します。

(3)事故防止体制の強化

- ・現業・非現業を問わず、安全性向上を目的とした双方向コミュニケーションを活性化し、各組織が緊密に連携します。

- ・緊急事態、自然災害等に際し、予め状況に応じた適切な対応ができるよう、より実践的な訓練を計画的に実施し、訓練で得られた教訓を踏まえて改善を繰り返します。

- ・車両設備、構内設備、ルート、運転時分、行路等の内在リスク及び予見リスクを検証し措置を講じます。

- ・業務実態や環境変化に合わせて、各種の規程類や業務体制を適切に見直します。

- ・日々の様子から事故の予兆を捉えてタイムリーにフォローを行い、事故の未然防止を図ります。

- ・過去及び現在の事故の発生状況を踏まえてタイムリーに対応策を講じることで、事故の連続発生を防止します。

④労働災害の防止

- ・会社全体の労働災害防止意識及び安全衛生レベルを向上します。

- ・作業の計画・実行段階におけるリスクを排除します。

- ・化学物質規制に伴う自律的な管理体制を確立します。

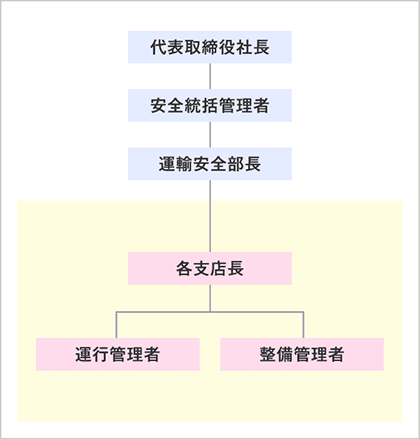

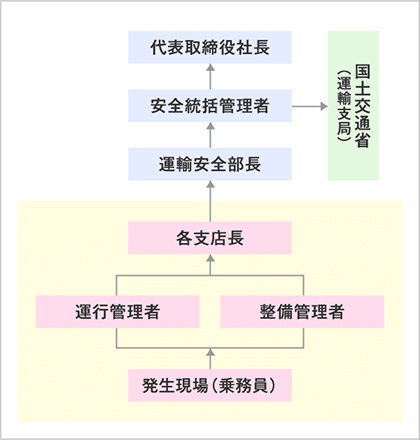

輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制

(1)輸送の安全に係る情報の伝達体制

(2)事故災害等発生時の報告連絡体制

輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

- (1)全乗務員を対象に定期訓練を年4回行っています。

- (2)全乗務員を対象に異常時への対応訓練を行っています。

- (3)全乗務員を対象に3年毎に運転適性診断を受診させているほか、各種の健康診断を実施しています。

- (4)乗務員を対象に専門機関での安全講習を受講しています。

- (5)乗務員訓練車により、客観的な数値データに基づいた運転指導を行っています。

- (6)ドライブレコーダ映像を、乗務員の運転操縦振返りに積極的に活用することに加え、ヒヤリハット事例等を展開し、乗務員の安全運転技量向上を図っています。

- (7)新任乗務員に対して、入社から、独り立ち後約一年を経過するまでの間、手厚いサポート体制を整えています。

- (8)全乗務員を対象とした予選会を勝ち抜いた乗務員による、運転競技会を開催しています。

- ※青字をクリックしますと各項目の詳細内容をご覧いただけます。

輸送の安全に係る内部監査の結果並びに

それに基づき講じた措置及び講じようとする措置

内部監査規定に基づき、2024年7月及び2024年10月に本社監査部門が本社安全管理部門及び全支店を対象に監査を実施しました。また、安全管理規定に基づき、2024年12月の年末年始安全総点検期間中に全支店を対象に安全統括管理者をはじめとする本社幹部による安全総点検を実施しました。いずれも、輸送の安全確保に関する各取り組みが着実に実施されていること、業務執行状況が適正であることを確認しています。

安全統括管理者

常務取締役 天野 岳彦